ペットとして、初めて鳥を飼育するという時には、せっかくならば懐いてほしいと思うと思います。ペットとのコミュニケーションは、ペットを飼育する大きな魅力です。

そこで、懐く鳥の選び方や、鳥とのコミュニケーションの取り方などをご紹介します。懐くためには、徐々にステップを踏んで、距離を縮めていきましょう。無理やり距離を縮めるのは禁物です。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

インコのヒーターのつけっぱなし!安全性など気になる点について

冬の寒い時期、外出時にインコが寒くないか気になってしまいます。中にはインコ用の ヒーターのつけっぱな...

-

ペットに人気の鳥の種類と購入時のかかる値段について紹介します

ペットとして鳥を飼いたいと思ったとき、世話のしやすさや人懐っこさも気になるところでしょう。鳥といって...

スポンサーリンク

ペットとしての鳥の魅力は飼い主に懐くこと

家庭でペットを飼育しているという方は非常に多いですが、実際に飼育されているペットの種類は様々です。

犬や猫が多いですが、鳥や魚、うさぎやハムスター、またはカメレオンや亀などの爬虫類を飼育している家庭もあります。

種類や特徴はそれぞれ全く違いますが、共通していることと言えば飼い主の愛情ではないでしょうか。

鳥も愛情を注ぐと飼い主に懐いてくれるペット

ペットとして鳥を飼育する魅力は懐くだけにとどまらず、飼い主を魅了しています。

鳥を飼う魅力について見ていきましょう。

最もペットとして一般的な犬や猫も、動物特有の臭いがします。

清潔に保っていてもその動物の特徴なので、完全に臭いを抑えるということは難しいでしょう。

鳥はほとんど臭いが気になりません。

また飼育に必要なスペースがそれほど大きくないことも魅力です。

集合住宅などでそれほど部屋が広くない環境だと、飼育出来るペットも限られてきますが、鳥は飼育出来るペットと言えます。

鳴き声や足音も気にならないので、騒音トラブルもほとんどなさそうです。

ペットとして懐く鳥に育てたいなら飼いやすい小鳥がおすすめ

鳥を飼ったことのない方は、どの鳥が懐きやすく飼いやすいのか悩みます。

最初から大きめの鳥だと、鳴き声が想像以上に大きく感じたり、排泄物の量も多くなるので臭いが気になったりするかもしれません。

まずは小鳥から飼うことがおすすめです

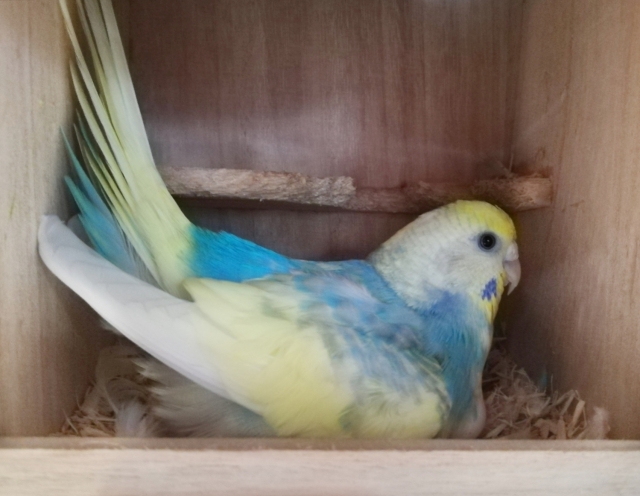

ペットとして飼われている鳥と言えば、セキセイインコや文鳥が多いですが、やはり懐きやすい品種なのでペットとして飼われることが多いのかなという気がします。

コミュニケーションが取れるようになると、単純に鳥と仲良くなれるだけではなく、体調不良などの変化にも早く気付き対処してあげることにもつながるので、鳥の健康を維持する役割もあります。

やはり鳥の方から懐こうとしてくれるなら、初めて鳥を飼う方でも飼いやすさを実感出来るでしょう。

鳥の飼育初心者は手乗りになっている鳥を迎えて

鳥を飼育して懐いてもらうには、初心者は小鳥がおすすめということを紹介しました。

ペットを飼うなら、小さいうちの方が懐きやすいということをよく耳にします。

確かに小さいうちの方が、早く懐くように感じます。

温度の管理や餌の与え方など、成鳥よりもケアはずっと大変です。

最悪の場合、このような管理が不十分だと雛の命に関わることも考えられます。

しっかりとした知識がないと雛から飼育することは難しい

飼育しやすく、そして確実に懐かせるためには、すでに手乗りになっている鳥を迎えるといいでしょう。

手乗りするイメージの強い種類であっても、やはり個体によって性格などの違いがあります。

比較的簡単に手乗りする個体もいれば、警戒心がなかなか解消されない個体もいます。

なのですでに手乗りになっている鳥は、警戒心もなく人間に慣れやすい性格が見られるので、新しい環境であっても慣れるまでにそれほど大変ではないでしょう。

実際に飼育を始めて一緒に時間を過ごしていくと、もっと絆を深めることが出来ますよ。

と言っても手乗りは信頼関係や愛情のもとにな成り立っています。

愛情のない飼育では人間への信頼関係が崩れてしまい、手乗りしなくなることも十分にあるので注意してあげましょう。

懐く鳥に育てる飼い方のポイント

鳥の飼育が初心者の方は、手乗りになっている鳥を迎え入れた方が懐きやすく飼育しやすいでしょう。

あくまでも手乗りになっていない鳥よりは懐きやすいですが、やはり環境の変化などには敏感です。

新しく家に迎え入れると、今まで過ごしてきた環境とは当然違うので、警戒して手乗りをしなくなることも十分考えられます。

懐く鳥に育てるためには、少しずつ段階を重ねて仲良くなりましょう。

最初のコミュニケーション

最初のコミュニケーションは、鳥も人間も同じです。

- まずは目を見て、お互いの存在を認識します。

- それから少しずつ言葉を交わしていきます。

目を見ながら話しかけることから始めてみましょう。

最初はケージの外から優しく話しかけます。

すぐに鳥をケージから出すようなことは避けて下さい。

次は餌やおやつを使って距離を縮めます。

話しかけても警戒せず、ケージ越しに近寄ってくる姿が見られるようになったら、次はケージの入り口を開けてみます。

入り口を開けて、そっと餌やおやつを与えてみます。

手の上から食べてくれたらかなりステップアップですね。

最後は食べ物を使わず、手を近付けてみましょう。

手から餌やおやつを食べてくれるようになったら、最後は食べ物を使わずにケージの入り口に手を入れてみます。

このとき、優しく話しかけることも忘れないで下さい。

鳥の方から手に乗ってくれたら、手乗りとして懐く鳥に育てることが出来たと言えるでしょう。

ペットの鳥を飼育する時に忘れてはいけない注意点

鳥を飼育して仲良くなると、つい初心を忘れてしまいがちです。

決して忘れてはならないのが、ペットという命を育てているということです。

鳥を飼育しているときはこのようなことに注意して、ストレスのない環境で飼育をしてあげるように心がけて下さい。

小さな変化にも注意

鳥は野生の中で敵に狙われやすい存在です。

なので、体調に異変を感じても簡単に態度には出しません。

そのため、飼育している鳥でも体調の悪さをすぐに表す個体はなかなかいません。

あきらかに変化が表れたときには重症化していることが多いので、小さな変化に気付いてあげることが、鳥を飼育する上では重要なことです。

逃さないように注意

鳥を部屋の中で自由に散歩させているとき、うっかり窓が開いていたなんてことがあっては大変です。

鳥は一度逃げてしまうと、再び帰ってくることはほとんど期待出来ません。

そんなことにならないためにも、部屋に放すときは鳥が逃げることが出来ない環境をしっかり確認して下さい。

温度管理

鳥は基本的に暑さにも寒さにもそれほど強くありません。

人間にとって適温と感じる温度で飼育していればそれほど心配はありませんが、気温が変化しやすい夏や冬は注意が必要です。

急な温度変化が怒らないように、注意して下さい。

愛情を持ち鳥のことを考えれば、自然とどんなことを好み、何を嫌うのかが理解出来るはずですから。