インコによくある病気のひとつに疥癬症があります。症状は比較的わかりやすく、インコが頻繁にかゆがっていたり、飼い主さんがインコの見た目から気づくことも多いです。ひどくなるとインコの日常生活を脅かしてしまいかねない怖い病気でもありますが、治療を受けることで完治することができます。インコの疥癬症についてお伝えします。疑われる場合はすぐに病院へ連れて行きましょう。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

ペットを飼うならインコがおすすめ!インコの魅力をお伝えします

私たちに癒やしや喜びを与えてくれるかわいいペット。お世話は大変ですが、ペットの存在はそれ以上の価...

-

インコが動かないでじっとしているときは病気の可能性があります

インコはよく鳴くにぎやかな鳥です。好奇心旺盛なので遊ぶことも大好き。そんな活発な鳥が動かないでじっと...

-

インコのヒーターのつけっぱなし!安全性など気になる点について

冬の寒い時期、外出時にインコが寒くないか気になってしまいます。中にはインコ用の ヒーターのつけっぱな...

スポンサーリンク

インコの疥癬症の原因はトリヒゼンダニ

疥癬症はインコにも多い病気のひとつで、原因はトリヒゼンダニの寄生です。

トリヒゼンダニはわずか0.3ミリ程度の大きさしかないため肉眼では発見することができません

インコに寄生するとダニのメスは皮膚に潜り込んで卵を産み、インコの皮膚の上でどんどん増えていきます。このトリヒゼンダニは鳥の皮膚上では繁殖し続けますが、鳥の体を離れると生きていくことができません。

ダニが寄生してもすぐに症状が出るわけではありません。

元気で健康な時は症状が現れず、病気やストレスが原因で体調を崩し免疫力が落ちたときに疥癬症の症状が出てくることがあります。一度症状が出ても、すぐに改善して目立たなくなることもあります。症状が落ち着いてもダニがいなくなったわけではないため、また何かのきっかけで症状が現れてしまいます。

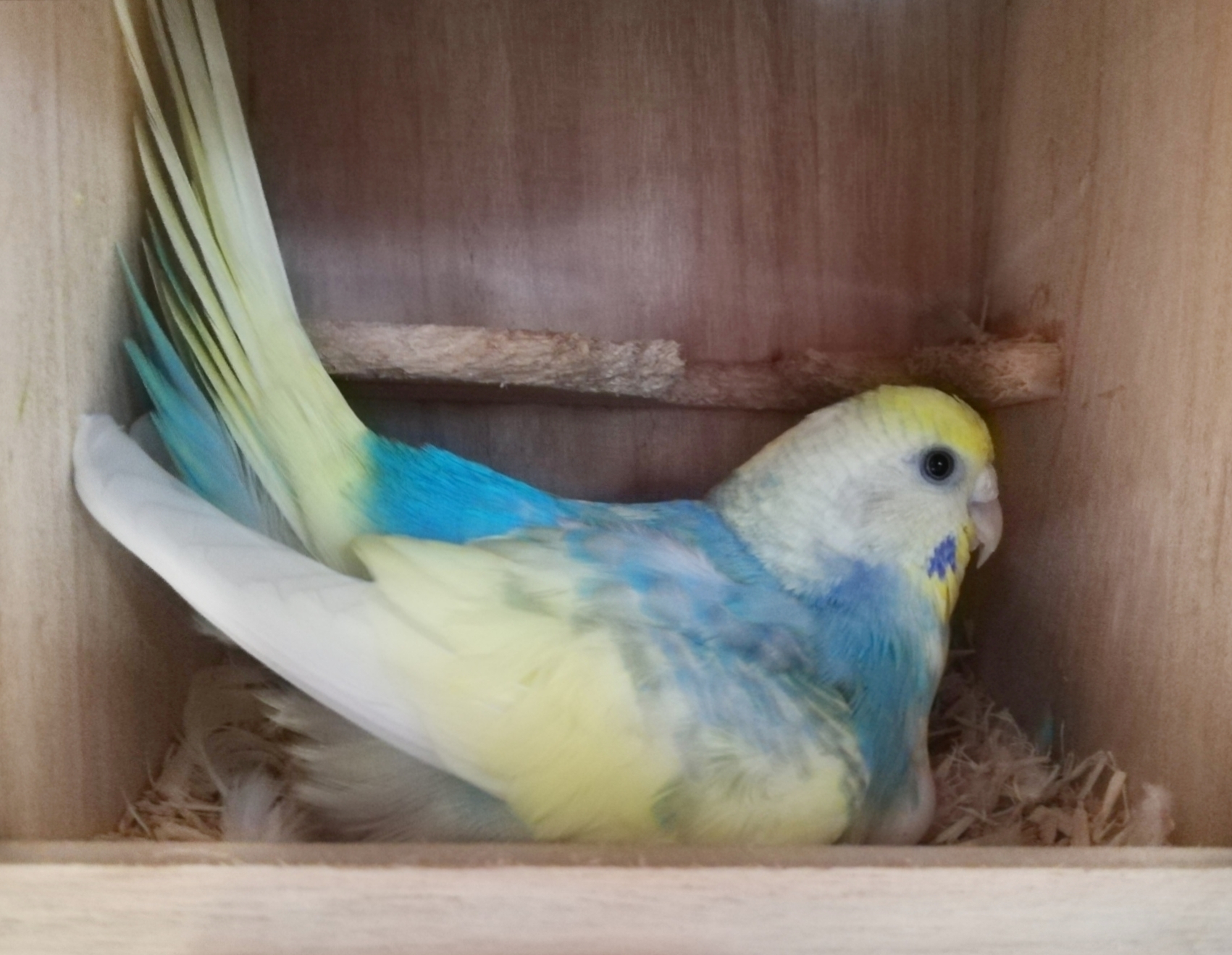

インコの疥癬症の症状。見た目も変えてしまいます

疥癬症は激しいかゆみを伴いますので、インコはかゆみがある部分をケージや止まり木にこすりつけるようになります。同じ部分を頻繁にこすりつけている時はその部分をよく見てください。

ダニが寄生した部分はガサガサになったり、かさぶたのような状態になります

くちばしやろう膜、まぶた、足や爪といった部分が多いですが、羽の内側などにも症状が現れることがあります。

最初のうちはくちばしやろう膜、足の指などが乾燥して荒れているかのようにガサガサに見えます。次第にガサガサしている部分が広がり、かさぶたのような状態になっていきます。もっとひどくなると小さかったかさぶたが軽石のように厚みが出てボコボコとしていき、どんどん広がります。

インコの疥癬症がひどくなると日常生活も困難に

最初は白っぽくガサガサとした状態ですが、治療をしないでそのままにしておくと疥癬症の部分がどんどん広がっていきます。かさぶたのような部分は厚みを増して軽石のようになり、ひどい場合はくちばしや足などを変形させてしまいます。

足にできた疥癬症は爪の形を変えたり、ひどくなると脱落してしまうこともあります

まぶたにできた疥癬症は大きくなることで視界を塞いでしまいます。

症状がでやすいくちばしはガサガサとした表面で肉厚になり、長く伸びたり変形させてしまいます。一度変形したくちばしは治療を受けても形が元の戻ることはありません。

くちばしが変形すると餌を食べることも困難になり、栄養がとれないため次第に衰弱をして命を落としてしまう恐れもあります。

疥癬症に気づいたらすぐに病院へ連れて行きましょう

疥癬症がひどくなる前に、くちばしや足などが白くカサカサとしていると気づいたら病院へ連れて行きましょう。軽いうちに治療を始めることで、インコへの負担も軽くすることができます。

治療は注射、飲み薬、塗り薬、又は皮膚に染み込ませる薬などを使って行いますが、どのような治療方法をするのかは病院によって違います。ダニを駆除することが目的なので、完全にダニがいなくなるまで数回に渡り治療を続けることになります。薬は成虫には効果がありますが、卵には効力がありません。そのため、卵が孵化することを考慮しながら、治療を何度か続けることが大切です。

一度の治療で効果が出る場合と何度も治療を重ねて良くなる場合があります

市販の薬を手に入れることもできますが、ダニの駆除薬は中毒を起こす恐れがあります。必ず動物病院で診察を受けて、治療は獣医さんにお任せしてください。

疥癬症は他のインコにも移るので対策が必要

疥癬症はダニが寄生することで発症するため、他のインコと接触してダニが移ってしまえばそのインコも疥癬症になってしまいます。他にもインコを飼っている場合は、疥癬症になったインコとの接触は避けるようにしてください。疥癬症になったインコのケージは他のインコから離して隔離し、同時に放鳥しないようにします。

疥癬症になったらダニを完全に駆除することが大切

ケージや止まり木などケージの中にあるものはすべて熱湯消毒をしてください。放鳥している時によく過ごしている場所もしっかり消毒をします。せっかくダニの駆除薬で治療を進めていても、止まり木にダニが残っていれば再びインコの体に寄生して、また繁殖をしてしまいます。